新着情報

- 2013.12.02

- 信越のご紹介・第1弾(長野県)

長野県で少し有名なものといえば、善光寺、松本城、軽井沢、小布施、御柱祭などがあります。善光寺の御開帳、諏訪大社の御柱祭はともに7年(数え)に1度行われ、次の開催は御開帳が2015年、御柱祭が2016年です。

信越地方部のある長野市といえば、善光寺がありますが、第2次世界大戦末期、本土決戦を考えたのか、バカなことをした「松代大本営」があります。今は気象庁精密地震観測室として使われていますが、あのピラミッドかもしれないと少し噂になった皆神山にも地下壕があります。

地震といえば、松代の群発地震は、1965年8月3日から約5年半で総地震数71万3141回、有感地震数6万2826回と、常に揺れていたことを覚えています。あの鉄腕アトムにもパロディーで登場したほどです。昔のことはよく覚えています。

そしてもう一つが善光寺地震。江戸時代になりますが、1847年5月8日夜10時ころ発生。典型的な内陸直下型地震です。ちょうどその年は善光寺の御開帳の年にあたり、夜中まで松明がこうこうと炊かれ、善光寺周辺はたいへんなにぎわいになっていいたところへ地震です。当時の善光寺八町は2443軒あり、その94%が崩壊または炎上し、焼失2144軒、倒壊155件、その時の犠牲者が約3000人、そのうち1000人以上(1029人)は全国からの参拝客であったと記録があります。多くの旅人が犠牲になったのです(かなり細かなデータが残っています)

また、善光寺地震には多くの文献と絵図が残っているため、今日でも「過去に学ぶ」ということでは大変参考になります。今日でも、目に見える善光寺地震の痕跡が多く残っています。有名なものを少しご紹介します。

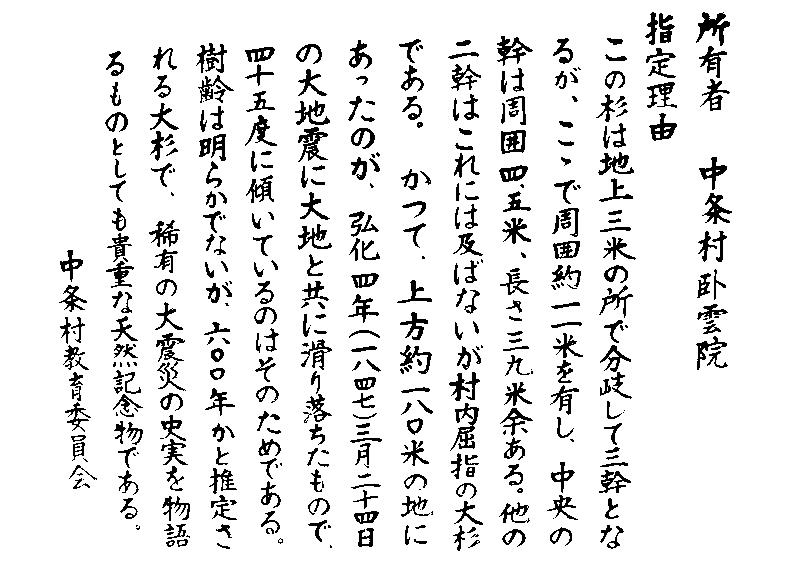

長野県庁の少し善光寺寄りに「ひまわり公園」があります。道路側と約3メートルの段差がありますが、この地震で当時田んぼだった道路側が3メートル隆起したということです(写真1)このような段差は、長野市には多く残っています。地形の痕跡では、中条地区に臥雲院には樹齢600年ともいわれる大杉で、大震災の史実を物語るものとして天然記念物がある。この杉は45度傾いているのは、かつては180メートルほど上にあったものが地震により大地とともに滑り落ちたためとなっています(写真2-1・2・3)

善光寺地震ですから、善光寺には慰霊碑があり痕跡もあります。一番有名なのが、本堂の階段を上がり、左に曲がり、角に釣鐘があります。その柱に、地震で釣鐘が落ちてできた傷が今でもくっきりと残っています(写真3-1・2・3) また、角が欠けた石燈籠がたくさんあります。地震で倒れてかけたものです(写真4)善光寺へ来る機会がありましたら、釣鐘とともにご覧いただきたいと思います。

善光寺地震では土石流で埋められ、火災で焼かれ、洪水で流され、3度弔われたといわれるほど多種多様な被害が発生し、8800人を超える犠牲者がでています。

実際の被害は土砂崩壊の方が多くあったと記録されていますが、信濃の国大地震火災水難地方全図(図1)にあるように岩倉山が崩壊し、高さ約65m、幅約650m、底部の長さ約1000m、上部の長さ約20mの台形をなした天然ダムができ、この堰き止めによって32Kmの長さ、諏訪湖の1.2倍の面積を持つ湖が出現した、とあります。

この天然ダムは、19日後、水の高さが60mに達したとき決壊します。諏訪湖の深さは最大で6mなので、私の想定では諏訪湖の10倍の水が、川中島を襲うことになります。

当時はこのような巨大なダムを切り開くような技術はなく、ダム本体に対しては何の手も打つことができない中、佐久間象山は地雷火(爆薬)でダムを爆破し、水を落とすことを主張したが、莫大な費用を要することから、この案は却下された(長野市誌考、長野県における被害地震史料集所収)とあります。しかし松代藩は決して無策であったわけではなく、ダムの決壊による洪水が下流の川中島を襲うのを防ぐために堤防を構築し、また決壊のときにそなえて避難の手はずを整え、さらに救出用の船まで用意していた、とあります。岩倉山天然ダムの決壊による被害は、流出家屋は3332軒、流死者77人で、流失家屋に比して、死者が少ないのは、決壊による洪水があらかじめ予想されており、避難が徹底していたことによるものです。

この善光寺地震の教訓についても研究されています。

【土砂災害・二次災害】

善光寺地震においては、直接的には、崖崩れ、斜面崩壊、土石流などの土砂災害が発生した。二次災害としても、短期的には崩壊堆積物による天然ダム、閉塞箇所の決壊に起因する洪水、中長期的には地震時に発生した亀裂などによる地すべりなどが発生した。

【初期消火】

善光寺地震の被災地、特に市街地において、地震後、同時多発的に火災が発生した。初期消火・延焼阻止に成功せず、火災が被害を拡大する主要な要因の一つとなった。

現在でも、災害後、同時多発的に火災が発生した場合、すべての出火点において公設消防が消火活動を行うことは困難であり、地域住民等による初期消火活動が重要な役割を果たす。地域住民や地元企業、消防団等による初動段階での消火活動体制を整えておくことの重要性が、改めて認識されるところである。

【建築物の耐震・耐火】

稲荷山では、密集市街地である宿場の家並み約800mを、30時間以上かけて延焼したことが現存する絵図から把握できる。延焼速度は、比較的遅かったとの見解があるが、倒壊家屋から脱出できず多数が焼死した。

大規模地震時に都市大火が生じる恐れがあるなど、防災上危険な状況にある密集市街地においては、危険性の低減のため、建築物の耐震・耐火、この2つの目標に同時に取り組むことが必要である。

【避難の実効性確保】

この地震による最大の斜面崩壊は岩倉山(虚空蔵山)で発生し、この崩壊性の地すべりによって犀川に天然ダムが発生した。当時も天然ダムの決壊に伴う洪水の発生を予測し、避難などの対策を講じた。しかし、決壊に至るまでおよそ20日間を要したことから、その間に農作業が再開され、少なくない二次被害が発生した。

【観光客等の被災】

地震当日、善光寺は居開帳の最中で、善光寺町及び周辺の宿場には、地域の事情に不案内な多くの参詣客が存在したことが、被害を拡大する原因の一つとなった。参詣客などの中から、身元不明者が多数発生した。

【自助・共助・公助の連携】

善光寺地震当時の災害対応の姿は、一人ひとりが災害に立ち向かい(自助)、それを地域社会や地域間の相互扶助が支え(共助)、幕府そして各藩が支える(公助)というものであった。当時は都市化が進む前の社会であったため、親類縁者を頼り、在所に避難した。このような避難の様態はその後も長く存在したが、都市化の進展などの社会の変化に伴い、現在においてはまれなものとなり、公助として学校や公民館などに避難所が設けられるようになった。社会的背景もあり、この時代は現代と異なり避難場所の確保も自助に委ねられており、中には9尺×2間(約10㎡)の仮小屋に20人を収容した例もあった。住民相互の支援も、近隣諸郷を中心に早い段階から行われた。食料品を中心に救援物資がもたらされるなどの事例が見られる。これらの自助や共助と、各藩や代官所などの対応(公助)が連携することにより、復興が進められた。自助・共助・公助のいずれが欠けても、災害対応・防災への取り組みは、実効のあるものとならない。これは善光寺地震の当時も、現代においても変わるところはない。

等々が、あります。いまから160年以上も前の地震ですが、これらの教訓は、中越地震等で生かされたと考えています。

【写真1 ひまわり公園】 【写真2-1 臥雲院】

【写真2-2 滑落してきた三本松の根本】 【写真2-3 天然記念物の由来を示した看板】

【写真3-1 善光寺】 【写真3-2 釣鐘】

【写真3-3 釣鐘の傷跡】 【写真4 角の欠けた石灯篭】

【図1 信濃の国大地震火災水難地方全図】

ポストライフ 信越地方部長 青木 孝久